第十一章 取 笑 父亲

显然,每一个地道的日本英雄都爱他的母亲,那么他的父亲呢?他是否也同样被爱戴,或至少受尊敬吗?既然日本人家庭观念很强,我们会认为是这样的。然而,民间文化中的许多东西似乎恰恰相反。

大约在十年前出现过一套题为《愚蠢的爹》的连环画。那是为孩子们写的,但如在日本通常出现的情况一样,这套连环画在成人中也十分流行。其内容特点是始终以“爹”为残忍虐待的对象。正如题目所暗示的,那位“爹”是个可怜的小个子,戴着眼镜,呲着牙齿,有点儿像第二次世界大战美国宣传影片中的日本人的丑化形象,又小又丑,如一条不长个儿的鱼。

“爹”白天在噩梦似的办公室里打躬作揖,回家后还受他的妻子,一位品行恶劣、大叫大嚷、外号“魔鬼女人”的泼妇的折磨。他的儿子是一个令人讨厌的小光头,女儿则成天嘀咕,好欺负人。两个孩子都开心地帮着妈妈干些惨不忍睹的事。在一段典型的情节中,爹象只狗一样被用锁链拴在一根桩上。他一说话,老婆便踢他的脑袋。她大叫着:“ 你要什么东西就汪汪地叫。”“是!”他畏缩在角落里答应着。这一下,他小儿子又踢了他一脚,一边狂乐地尖叫。

接着,爹又被叫去买东西。他用嘴咬着一个篮子,四肢爬在地上跑,边跑边叫“汪汪”。当地的一名杂货商喂他花生米,然后给他粘上一对耳朵和一条铁丝尾巴,命令他当一头猪。愚蠢的爹回家时又象猪似地哼哼。这一变化招来了魔鬼女儿的迎面一脚,“要是你这么想当猪,我就把你放进烤箱里去烤!”在这段故事的最后几幅画里,我们看见“爹”带着满身可怕的烧伤和鲜血淋漓的伤口,蜷缩在他老婆的大脚下。她象一个获胜的猎人踩在他身上,而她的儿子则围着父亲手舞足蹈,如同发疯的吃人魔鬼。

就这样,愚蠢的“爹”的可悲故事伴着永无止境的虐待没完没了。他被扔进填满蓟的陷坑,或者被推进火葬场活活烧烤,再要么是在生病时被冻在冰冷的澡盆里。故事中有一处,他的老婆纯粹为了出气,将他生活中惟一的欢乐,即他心爱的小鸟做成了他的晚餐。我再说一遍,这个连环画是为儿童们作的。

在一个往往被(正确地或错误地)称作半封建的国家里,出现这一现象会使人困惑不解。那里严格的等级划分有强盛的军事传统为基础,本应提倡对家长的某种尊敬。然而,即使对大众文化浮光掠影地瞥一眼,也将看到,这套连环画尽管也许有些过分,并不异乎寻常。自从现代的“民主”观念进一步削弱了父亲的本已动摇的地位,他往往是一个被取笑的对象。

父亲不是荒唐可笑,便是可怜巴巴的孤独的老头,呆在一角以酒浇愁。他肯定从未当过英雄。如果有家庭英雄的话,那便是那位好母亲。像我们在美国西部片中看到的,那种作为家庭栋梁的权威家长,在日本文学、戏剧中几乎牙根儿没有。

要说每一个日本父亲都是可笑的弱者,或是孤独的酒鬼肯定不对。但虚构的故事与现实生活并不完全脱离。许多男人终身受母亲的控制,母亲的权力越大,儿媳妇受的罪也越深。这是现代电视剧和歌舞伎戏的主要题材之一。成千上万富有同情心的家庭主妇都担心地收看这些节目。

婆婆既然对自己的儿子倾注了深厚的感情,往往有理由嫉妒想取代她的角色的儿媳妇。丈夫对母亲的依赖性造成了后者的权力。

这在外人眼里并不一目了然。外国人看到那些温顺的日本家庭主妇被丈夫大声地使唤,而后者不会,或至少不愿意为他自己做任何事情,往往会得出这样的结论:男人在日本是发号施令的。这些外国人还注意到,那些较保守时代过来的老夫妇一起走路时,妻子会以一定的距离跟随在丈夫之后,还常常背许多行李,而当丈夫的只管催她快走。

我记得在一次晚餐聚会时,外国客人们吃惊地看到那个日本丈夫随意扔下并打碎盛满食物的盘子,坐着一动不动地命令他的妻子迅速打扫干净。

由于当事人的表演技艺,这幕哑剧毫不奇怪地欺骗了一般的外人。在许多情况下,那位家庭主妇的温顺外表不过是一位实权在手的厉害母亲的公开面具,而“爸爸”的粗鲁咆哮后面则隐藏着一位抱着男性特权不放的孤独的男人。奴隶和军士长都是公开的角色,它们与每个人的真正气魄无多大关系。妻子当众尊敬她的丈夫,因为那是社会期望于她的。但她尊重的是丈夫扮演的角色,而不是他本人。至于他们私下的关系如何又另当别论了。

这使我们想起题为《硬派金次郎》的一套连环画册。那里面得禁欲主义的年轻主人公虽然反复斗争,矢口否认,还是被一个女人的魅力(啊,坚忍派最厌恶的东西)迷住了。为了显示他仍然男性十足,他命令那女人隔开几步跟在他后面以表示一种尊敬。“是,先生。”她应着,然后向读者暗暗使了一个眼色,说:“难道他不是世上最可爱的人吗?”

每一个日本人都很明了真正的意图与公开姿态之间的距离。这是文明生活的一个公认的特征,也是日本笑话的主要来源。这些笑话与各地的幽默都取材于社会假面具与真实情况之间的差别。没有一种情况能比实际上象个孩子的父亲表里之间的差别更大的了。

这种例子俯拾皆是:一个典型的电视广告,就说加工后的奶酪吧,会以父亲的一副默默的愁容开始:他是那位不满的军士长。接着,母亲带着奶酪来了。父亲咕哝着:“那是什么?”一边扭歪了脸,像是很讨厌。母亲说“尝尝看!”父亲有些勉强地尝了尝,效果却出乎意料;不满的爸爸突然变得像发狂的小男孩,和他的孩子们一起嘘嘘地叫喊着,仿佛奶酪中含有治疗青春痴呆症的药。我们现在看到母亲的一个特写镜头,这回她又成功了。她转向观众,宽容地微笑着,想着那位爸爸和孩子们都多么可爱。

各地的男子都受他们公开角色的某种程度的约束,并感到他们应该胜任这些角色。正因为公开的角色在日本如此富有戏剧性,存在于公开场合和私人生活中的差距似乎分外明显。当众扮演的角色越是高级,那种做作也就越好笑。这就是为什么日本人很擅长社会讽刺。除了十分普遍的有关粪便的玩笑外,社会讽刺是日本人主要的喜剧传统,尽管不是唯一的。

日本喜剧在戳穿公开场合中自命不凡的假面具、还其本来面目上卓有成效。江户时代的文字、戏剧中的出名滑稽人物常常是那些自夸自大的学究、腐败浮华的政府官员,傲慢的武士或者有钱的傻子。一个个暴露出他们那凡人皆有的弱点。那个时代的一首典型但不十分雅致的打油诗这样说到:“穿着盔甲的武士说,我可怎么解手啊!”一本正经的武士也得为人的这种简单需要而脱下他的全套正式装饰,这在江户时代的小市民眼里想必十分可笑。事实上,气势汹汹的武士与愚笨的土地主仍是日本电视晚间播放的轻松喜剧中常见的滑稽角色。

傲慢的父亲企图在回家后仍维持他在外的形象,这显然来自上面所说的那种传统。许多喜剧经常围绕煞父亲的威风展开。《董事长系列》(《社长系列》)便是很好的一例。那是60年代摄制的影片,但仍然在电视上和一些廉价影院中反复播放。按照此类系列片的惯例,《董事长系列》中的每一集剧情大致相似,由森繁久弥扮演的那位董事长自始至终是一个傲慢的白痴。可他偏偏又是“社长”(董事长)本人,必须按规矩以礼相待。他让卑躬屈膝的部下为他按摩肩膀,命令人们做这做那,并且当众发表王大妈裹脚布式的讲话。笑话自然出自他的公开面目和他的私下面目的迥然不同。指挥雇员时,他象一位将军,而在自己的女儿们面前却似一团油灰。她们对他纠缠不休,并以恐吓的手段逼他为她们买昂贵的礼物。总之,为所欲为。“社长”不允许他的秘书娶他喜爱的姑娘,而他自己却有好几个情妇。在这些好似忠实的母亲的情夫面前,他变成了一个爱耍脾气的娇气包,让她们给他剪指甲,掏耳朵。

不管他怎样咋咋唬唬,最终还是一个好人,而这只能增添新的笑料。有一集影片演那位董事长几乎将一位女人逼死,因为不让她与他的一名下属结婚。那女人后来恢复了健康。但董事长受骗了,误以为 她没有恢复过来。他感到非常内疚,因而作了让步。他身穿和服,手持拐杖,站在医院的病房里,看上去一副极荒唐的傻相。在受到一番戏弄后,他无意识地表露出原有的正派。

父亲的角色在过去也许比现在更被人正视。父亲是儿子必须遵从的模式,是一个疏远的权威形象,与实际支配这一权力的人往往无多大关系。对于许多孩子来说,父亲可能仅仅是一个模糊的形象。因为孩子的家庭教育几乎全部由女人控制。我们可以引用一位美国社会学家的话,在男孩子眼里,“母亲成了终生的奉献,而父亲则是一种不可接近的权威偶像。”

在传统社会中,每个人的角色多少是生前注定的。木匠的儿子通常成为木匠,演员的儿子成为演员,武士的儿子或教士的儿子也以此类推。在这种条件下,“成为你父亲那样的人”是有意义的。显然,父亲的社会地位越高(但不超过他所属的阶级范围),这话也越有意义。尤其当他是一大家之长时更是如此。

然而要说武士阶级中家长的权威最大也许是对的。即使在传统的日本,贫穷家庭的父亲权威没有那么绝对。由于生计窘迫,这些家庭对母亲的依赖与对父亲的依赖即使不更大,也是相等的。

1868年明治维新以后,父亲的公开角色变得更为重要了。其中的部分原因是由于日本社会的“武士化”:武士之道渗入了所有的社会阶层。根据明治政府于1898年正式通过的民法,父亲完全控制了所有的家庭财产,有权决定家庭的住宅区,并可以赞成或反对孩子的结婚和离婚。

这一现象与天皇几百年来第一次走出了无权的密室是一个有趣的巧合。在那之前,日本天皇实际上是一个模糊的偶像。他远远避开公众视线,神圣但没有一点实权。如今,他突然出现了:骑在马上,制服毕挺,并留着一个硬茬茬的军人小胡子,一步步变成了严厉的明治时代的家长。他真正的权力有多大还值得争议,但在家服从父亲和在外服从作为全体日本人的父亲的天皇,归根结底是一回事:后者是前者合乎逻辑的扩展。

奇怪的是,与此同时,社会变化又实际上 日益削弱父亲在家庭中的权力。在一个迅速工业化的社会里,人们不再自动继承父亲的事业。一个人的前途越来越取决于考试的结果而不是继承的条件。

由于儿子们不断成群地离开村庄去大城市学习,就的阶级制度也崩溃了。父亲不再是必需遵循的榜样,而成了暴露儿子乡下出身的颇不受欢迎的人。此外,父亲还指望年老时由他那进了城的儿子来照顾。

随着工业化地发展,开始了“办公室职员”的时代。有关后者在现代日本社会中的角色已有不少论述。这里只需指出,现代日本公司继承了许多传统社会的等级划分:乡村与城市,武士与商人;而同时加大了家庭与工作地点的隔离。

这种隔离在全世界工业社会中都是不可忽视的一面。但它对日本的影响稍稍不同。因为日本的家庭制度本身比较特别。在西方和中国,家庭以血缘关系为基础。三藩市的中国人会觉得有义务接待一位来自曼谷的人,只要证实了他们的亲属关系。欧洲人通常做不到这一步。不过,有亲属关系意味着属于同一个家族。当然有继养孩子的情况发生,但那是一种例外,不是通常的规则。

亲属和非亲属的划分界线在日本传统的家庭概念中不那么清楚。家庭以血缘,同时也部分以地方为基础,尤其是工作地方。有说明意义的是“亲”(长辈)和“子”(孩子)最初分别指工作集体的头目和成员。我们已经看到亚枯杂帮派如何组织一个家庭,有一位父亲式的人物(亲分)和孩子们(子分)。为了巩固他们的关系,歹徒们举行仪式彼此结拜兄弟。他们和许多黑手党成员那样感到自己是家庭的一部分,尽管他们不象黑手党,不以亲属关系为基础。

按照惯例,生活在同一屋檐下的儿媳妇是比嫁到别家去的亲生女儿更亲的人。现在收养女婿以发展妻子家的香火的做法仍然十分普遍。有时在旧制度下,长期的雇员也被看作家庭的成员。事实上,这样的痕迹在现代公司里比比皆是。公司领导一贯强调这一点:雅马哈家庭、丰田家庭,普通工人真正对此如何反应值得探讨,但至少是理想的东西。

在传统社会中(它们仍存在于手艺人中间),父亲扮演双重角色:木匠师傅,即雇员的父亲“亲分”,又是自己孩子的父亲。带着这种身份,他曾经、并且现在依然深受尊重,尤其如果他是一大家之长。在现代文艺中被取笑的父亲人物很少包括可笑的木匠或建筑工。这一点无疑说明问题。荒唐的父亲几乎毫无例外地是“办公室职员”。现代世界里有难以幸存的悲惨、醉酒的手艺人,但他们应被同情,而决不是被取笑。

仅仅建立在亲属(家族)上的核心家庭是从西方世界借来的一个现代(即1868年后)的概念。现代拿薪水的父亲不叫“父亲”,而是叫“papa "。这个英语词含有很少旧式的尊重。传统与现代风气的混合使办公室职员“papa "在两个家庭之间左右为难:一个是公司,与同事们共事的地方;另一个是包括他的妻子和孩子们的“家族”。核心家庭正被广告商们推崇为一种理想。他们企图以“我的家”、“我的车”、“我的家庭”等时髦口号来扩大销售量。英语词语“我的”(My)深受广告商和消费者一类人的喜爱,因为不知怎的,日语中的这个词会显出过分的占有欲,过于自私,强调个人超过集体。

尽管如此,一般办公室职员将大部分时间花在公司这个家庭里。这也许更出于同事们的压力,而不是自己的选择,尽管我们对此并不十分肯定:因为我们看到星期天下午,许多爸爸穿着便衣拖拖拉拉跟在妻子和儿女们后面,脸上一副厌烦的神情,显得并不那么高兴。然而压力是很大,有时甚至来自他自己的妻子。我们常听说这样的例子:一位不随大流的丈夫下班后直接回家,而不是照惯例和同事们出去喝酒。他的妻子立即出面制止。她说因为邻居们在议论了,“你注意到了吗?他每天回家很早,也许工作不好……他肯定出了什么差错”“我家的爸爸”不是被尊敬而是被取笑,这一点确信无疑。

连环画和电影中描写典型的办公室职员既软弱又不负责,仅仅对性(这一点上每每失败)和钞票感兴趣。喜剧演员植木等扮演这样的一位典型人物:一个所谓《无责任系列》片中的主人公。他追求的只是人生的享受。此系列片摄于六十年代初期,正是日本经济开始突飞猛进的时候。片中的主题歌这样唱道:

苏伊苏伊,苏达拉拉,

董事长、科长爱和姑娘玩耍,

羞耻瞬息即逝,金钱终身常在,

谁想那么认真,我从来不懂责任是啥。

薪水职员在连环画中个个可怜巴巴,不是忙于舔上司的靴子,便是偷看女秘书的裙底。他们是象佐藤三平和庄司定男此类艺术家所作连环画的最热心读者。

父亲一旦卸去了责任,因而失去了他人的尊重,也就不再是榜样了。这是贯穿黑泽明的电影的主题思想之一。他敏感地觉察到武士的精神价值已在现代社会中消失了。

已有人指出,我也认为是正确的,即在黑泽明的电影中,年长者与年少者的关系都是父子关系的各种演变。例如,《迷路狗》中老练的警官与年青新警官,《醉天使》中的大夫与歹徒以及《姿三四郎》中的柔道师傅与男孩子。按照黑泽明的观点,精神指引是传授技艺的一部分。事实上,真正的启蒙只有通过工作才能得到。他的理想的父亲人物都是精神导师,如传统式的父亲过去有时表现得那样,并使现代的父亲望尘莫及。仅仅在他的两部影片中,“父亲”不是具有可以传授专门技艺的人,而是一个现代“papa ”。儿子们都不听他的话。在影片《生活》中,一位将死于癌症的下级官员完全被他疼爱的儿子抛在了脑后;《一个生命的纪录》一片中的父亲则成天想着核战争危险,被当作一个疯子对待。

现代的“papa”,尤其是办公室职员“papa”,不仅没什么可传授给他的儿子(即使有,儿子也不理睬),而且私下和公开地位的差别使他难以坚持任何权威。日本电影史上最有趣、并且感伤情调最重的喜剧之一是小津安二郎的电影《我出世了,可是……》。这部电影虽然摄制于1932年仍然显得十分真实。在东京市郊的一个典型的办公室职员居住区,一群小男孩们争论着谁的父亲官最大。启三和良一弟兄俩确信他们的父亲比个子很小的大郎的父亲更重要,而后者实际上是他们父亲的上司。最后,他们俩争赢了,因为他们比大郎更高更壮。

有一天,他们被邀请参加大郎家里的一个晚会。大郎的父亲得意地放映了他的最新家庭电影。这在那个时代是身份的重要标志。启三和良一的父亲突然出现在屏幕上,他跳着、蹦着,还扮鬼脸表演小丑向他的上司讨欢,逗得在场的所有客人阵阵发笑。两个男孩子深受震动。一直是他们遵循的榜样的男子汉,居住区最重要的父亲突然缩小成为一餐晚饭而跳舞的这个卑躬屈膝的可怜小丑。

为什么他们的父亲不比大郎的父亲更强?如果他们最终得向在操场上一拳就能打倒的大郎俯首帖耳,去上学还有什么意义?父亲努力解释说他必须还债,他们归根结底都要吃饭,我们对此能有什么办法呢?世界就是这样。

两个男孩子接着开始绝食。情愿不吃也不低三下四。Papa 智穷才尽,可怜地对他的妻子抱怨说,他决不想让孩子们去做“我这样倒霉的办公室职员”。在这部影片中,父亲蒙受耻辱并不因为他干了什么错事,如象德。西嘎(De ?Sica)的电影《偷自行车的人》中不得不以偷窃为生的父亲那样,相反,他是因干了在一定场合中该做的事而让人笑话了。他的行为完全符合社会的期望,要在办公室职员的世界中幸存下去就必须服从上司。尤其是在日本,这种等级关系比个人成就重要得多。他和偷自行车的小偷一样,也是社会的受害者:两个人都被剥夺了他们的尊严。不同的是,自行车小偷从未失去他儿子的尊重,并且导演德。西嘎显然认为那是社会的过错,因而必须对社会加以改造。小津安二郎并不从是非的角度去考虑。对于他和他的许多同胞来说,日本社会也是人类社会。可悲吗?是的。可笑吗?也许。但我们对此究竟能有什么办法呢……

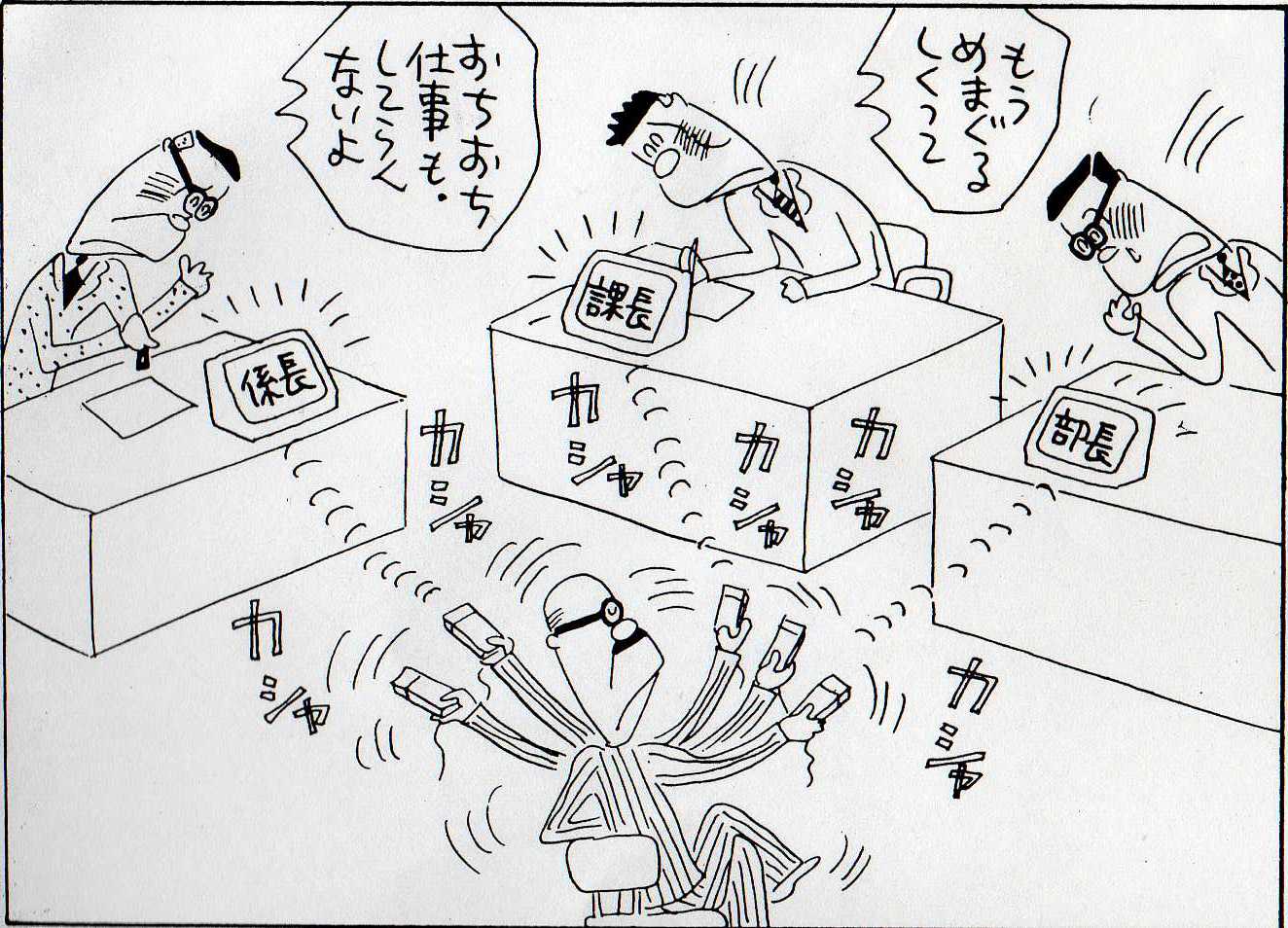

老板按下遥控器便可随意改变办公室职员的职位

当然也有引人注目的父亲企图象明治时代的家长那样坚持权威的例子。但这几乎一律遭到他家庭的憎恨。他的妻子往往和孩子们联合起来反对他。日本战后电影中最有名的例子该是木下惠介在1949年摄制的影片《破鼓》。那里面的父亲叫津田军平。他自力更生搞起了建筑交易。这是战后暴发户中常见的一种职业。他身为严格的家长,要求他的家庭绝对服从自己:他命令女儿嫁给一个后台商人的儿子;不准大儿子开展自己的商业交易;并禁止小儿子当音乐家。

木下精明地显示了父亲一旦出场,以完美的母亲为中心的家庭气氛如何立即蒙上了一层愤愤不平的悲哀。但是,时代变了。由于处在民主时期,大儿子决定不服从父亲,他离开了家。接着,母亲(没有儿子她不能生活下去)和其他家庭成员,包括解除了被迫所订婚约的女儿,一个个都离开了家。

结果父亲失去了他的财务后台,破产了。津田这个独裁的家长突然发现自己只身一人,成了被他管束过的所有人抛弃的可怜老头。但是,即使是最傲慢、冷漠、爱发号施令的父亲也没有完全坏透。他一旦表示了真诚的懊悔,立即又使全家人重新团聚。既然父亲已是一事无成的失败者,一切又以好的结果告终。

《破鼓》拍摄的时代正是人们对新的“民主”热情高涨的时候。木下显示父亲津田的失败是一个特有的现代现象:在现代的“个人主义”的日本没有明治独裁主义的位置。也就是说,曾经在法西斯时期一度盛行的外表已经被揭去,这也许是真的。不管怎么说,那些老家长们在战争中输了,这种耻辱是很难说清的。

精神病学者河合隼雄描述过真实生活中存在的此种情况:“一个犯罪少年的父亲曾是皇军中的勇敢士兵……开始,那孩子表现相当不错。但是当他到了反抗的年龄时就变得不可控制了。于是他要什么,父亲就给什么。那个曾面对敌人不皱眉头的“强硬的父亲”不能管住自己的儿子。他作为一个大集体的成员是强硬的,而作为一名个人则显得懦弱了。”

我怀疑这仅仅是战后“民主”的问题。《破鼓》中那一家人在父亲潦倒后围绕着他重新集合起来的积极诚挚态度也许表明,那才是他们真正要保护的父亲的位置:作为一个偶像来被保护,甚至被崇拜,但不是作为一名独裁的上司。理想的父亲人物,无论在家或在政府中,都从不是独裁者。权力掌握在一个人手里会令人憎恨。

如果说小津早期的战前电影,如《我出世了,但……》中,父亲们都很悲惨。但在后来的电影中,那些上了年纪的老父亲(一直由出名的性格演员笠智众扮演)则可怜而孤独。在如《晚春》这样的影片中,笠智众由他的女儿照顾。后者从许多方面来看都更像一位母亲。

和亚枯杂电影相似,好像理想的父亲总是上了年纪,善于忍让,较少露面的。一句话,理想的父亲人物也许死了更好。在日本文艺中,父亲所受的最高尊重是当他作为家族祭坛上的幽灵时,或者作为歹徒之首临终时得到的。日间电视居中最常见的场面之一是儿子跪在家庭神龛前(往往由母亲伴随),向父亲的幽灵祈求灵感。因为后者只在死后才能达到高度纯洁,从而成为光辉的榜样。